「概日リズムとホルモン分泌」セロトニン・メラトニン

私たちは、朝になれば日が昇り明るくなり、夕方になれば日が沈んで暗くなる、そんな地球の自転リズムと共に暮らしています。

体内時計は体内の時間軸を調整するシステムで、1日単位で調整されています。私たちの体内時計の周期は、平均で約24.2時間(約24時間12分)だと言われています。

周期には個人差があり、体内時計が長い人では24時間30分くらいになり、放置しておくと少しずつリズムが後退していくようになっています。

文明が発達した現代では、夜になっても蛍光灯や、テレビやパソコン、スマホなど、明るい光を感じて生活をしている方がほとんどです。

この体内時計の針が狂うと、睡眠障害、うつ病、肥満、糖尿病、免疫・アレルギー疾患など、様々な病気の原因になることがわかっています。

概日リズム(サーカディアンリズム:Circadian Rhythm)

1日周期の行動や生理機能のリズムは、概日リズム(サーカディアンリズム)と呼ばれています。

睡眠や覚醒、ホルモン分泌など多くの生体機能は日内変動がみられます。

私たちは、体内時計のリズムによって、自律神経の活動やホルモン分泌が行われ、血圧や脈拍など循環機能や睡眠・食事などの概日リズムが調整されています。

この体内時計のリズムは、メラトニンの分泌によって調整され、セロトニンの働きも大きく関係しています。

私たちの体内時計は、もともと地球の自転リズム、太陽の昇降に合わせて形成されています。

体内時計を正しく保つためには、太陽の光はもっとも重要な情報であり、自律神経が目から入る太陽光の刺激などの情報を体内時計に伝える役割をしています。

太陽の光の刺激が、外的時計として働いて、私たちの体内時計のリズムを補正してくれています。

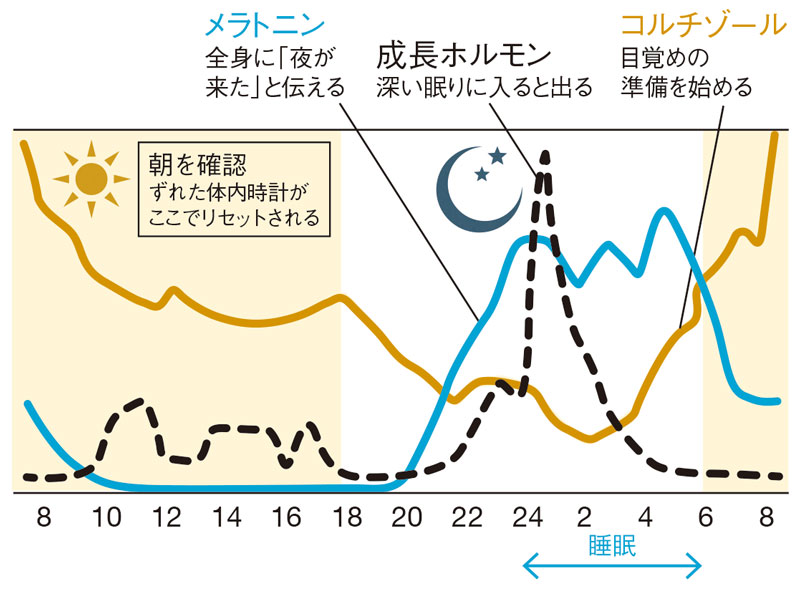

図は 日経xwomen より引用

メラトニン、コルチゾール、成長ホルモンの三つのホルモンは1日の生活のなかで、日内変動の調節により分泌されています。

朝はコルチゾールの分泌が増加して目が覚め、血糖値や血圧が上がり、交感神経による活動を行うための準備が始まります。

日光を浴びることでメラトニンの分泌が止まり、その14時間後くらいに分泌が増加していき、深部体温(体内部の体温)を下げて睡眠を促していきます。

入眠してから最初の深い眠りの時に、成長ホルモンが大量に分泌され、傷ついた組織を修復して、新陳代謝を促しています。

健康な概日リズムを維持するのに、グラウンディング(アーシング)によるシューマン共鳴の働きがあります。詳しくは関連記事をご参照ください ↓

セロトニンとストレス反応

セロトニンとは

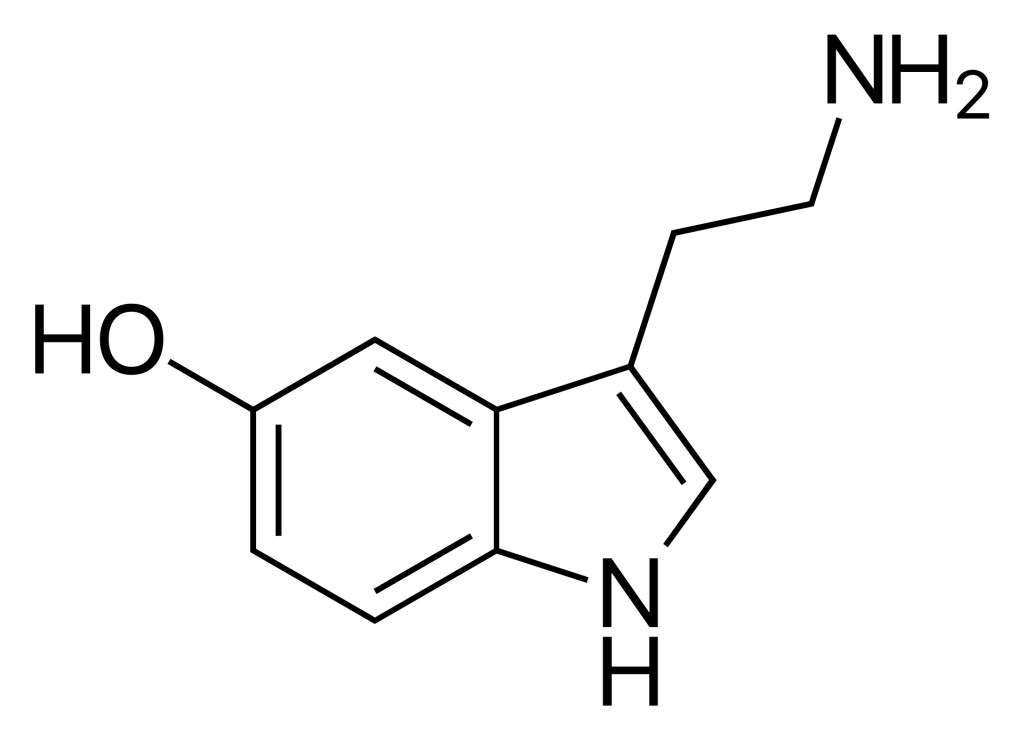

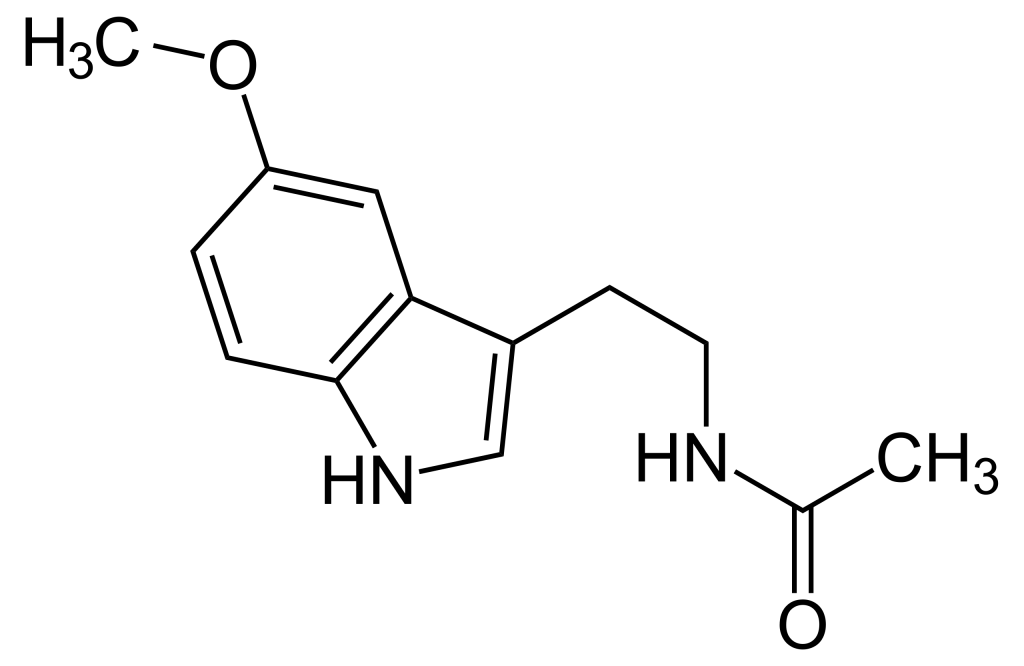

セロトニンは、必須アミノ酸のトリプトファンから5-ヒドロキシトリプトファンを経て生合成されています。 人体内には消化管粘膜に90%、血小板中に8%、脳内の中枢神経系に2%存在しています。

セロトニンは脳内では脳幹の縫線核から分泌され、交感神経や副交感神経といった自律神経のバランスを司る視床下部に働きかけます。

セロトニンは脳内の神経伝達物質として働き、セロトニン神経を活性化させて、ノルアドレナリンやドーパミンの働きを制御して、自律神経のバランスを整え、精神を安定させる働きがあります。

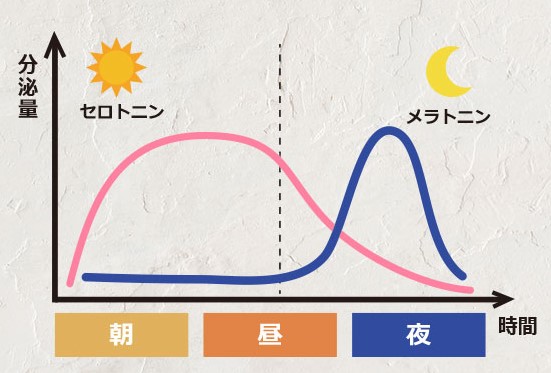

セロトニンの分泌は、メラトニンの分泌と密接な関係があり、朝に太陽の光を浴びるとメラトニンの分泌が抑制されて、セロトニンが分泌されていきます。

日中の交感神経活動を調節して、夕方になるとセロトニンの分泌量が減っていき、またメラトニンが分泌されるようになっていきます。睡眠や覚醒のリズムに重要な働きがあると考えられています。

ストレス中枢(視床下部)

視床下部は脳底部に位置して、交感神経・副交感神経の自律神経機能を制御する中枢です。

また、ストレスに応答して種々の神経ペプチド・ホルモンが産生・分泌され、生体のストレス反応の中枢としての役割も担っています。

私たちがストレスに曝されると、ストレス中枢からホルモンが分泌されて、ストレス反応が引き起こされます。

視床下部-交感神経-副腎髄質軸(SAM軸)により、アドレナリンやノルアドレナリンが分泌されて、交感神経反応(闘争・逃走 反応)が起こります。

視床下部-下垂体-副腎皮質軸(HPA軸)により、コルチゾールが分泌されて、代謝を調節して血糖値を上げて、交感神経反応を行うために解糖系でのエネルギー産生に備えています。

海馬、視床下部、下垂体にはコルチゾールと結合する受容体が存在しています。

コルチゾールの分泌量が増大すると、これら受容体を介してCRHやACTHの合成・分泌を抑制し、副腎皮質からのコルチゾールの分泌量が抑制される負のフィードバックにより制御されています。

ストレスとホルモン、視床下部-脳下垂体-副腎皮質軸(HPA軸)については、関連記事をご参照ください ↓

コルチゾールの働きについては、関連記事をご参照ください ↓

HPA軸の負のフィードバック機能が障害されて、過剰にコルチゾールが分泌され続けると、海馬の神経細胞の萎縮を引き起こして、海馬の機能障害を引き起こす原因となります。

海馬の機能・障害については、関連記事をご参照ください ↓

過剰なコルチゾールによる暴露により生体機能が障害されるのを避けるために、下垂体からのACTHの分泌を抑制して、コルチゾールが分泌されなくなっているのが、副腎疲労症候群です。

本来、日中の活動時間に分泌されるべきコルチゾールが不足し、交感神経活動が行えなくなり、慢性的な疲労や精神不安、低血圧・低血糖・低体温などを引き起こしています。

セロトニンとストレス・うつ病の関係

セロトニンが十分に分泌されてセロトニン神経が活性化されていると、ストレスに対する耐性をつくることができます。

しかし慢性的なストレスに曝されると、ストレス中枢はセロトニン神経を抑制して、セロトニンの分泌を低下させ、HPA軸を活性化させてコルチゾールを分泌し続けることになります。

うつ病の原因の1つとして、セロトニンの分泌低下による不足が考えられています。

そのため、うつ病の治療には、 SSRI(セロトニン再取り込み阻害薬)などの抗うつ剤を使った薬物療法が行われています。

しかし、私たちの体は多数のホルモンによって調節されており、要素還元主義的な思考によりセロトニンという単一因子の調整では、根本的な解決をすることはできません。

メラトニン

メラトニンとは

メラトニンは、脳内の松果体においてセロトニンを原料として生合成されています。

メラトニンには、脈拍・体温・血圧などを低下させることで、睡眠の準備ができたと体に認識させ、睡眠を促す働きがあります。

明るい光を浴びるとメラトニンの分泌は抑制され、日中にはメラトニンの分泌が低下し、夜間に分泌量が十数倍に増加する日内変動を生じています。

網膜から入った外界の光刺激は、視床下部にある視交叉上核という部分に伝わり、そこから松果体に情報が伝えられて、メラトニンの分泌を抑制しています。

日中に十分に光を浴びて、メラトニンの分泌が抑制されて、十分にセロトニンが分泌されるていると、夜間に分泌されるメラトニンの量が増えます。

太陽光を浴びて規則正しく生活することで、メラトニンの分泌する時間や量が調整され、私たちの体内時計の機能・生体リズムが補正されています。

ストレスにより過剰なコルチゾールが分泌されてしまうと、セロトニンの分泌が低下して、睡眠障害を起こしやすくなります。

そのため、うつ病患者では睡眠障害を起こすケースが多いのです。

メラトニンは一生の間でも分泌量が変化します。

メラトニンの分泌のピークは、10歳頃までで、睡眠時の成長ホルモンの分泌と関係が深いと考えられます。

年を重ねるごとにメラトニンの分泌量は減っていき、睡眠時間が短くなる傾向にあります。

そのため不規則な生活や、昼間に太陽光を浴びないような生活を続けると、メラトニンがうまく分泌されず、不眠症などの原因となります。

メラトニンは、小児(6~15歳)の神経発達症に伴う入眠困難を改善する医薬品「メラトベル」として発売されています。また、大人用の入眠困難の改善薬として、メラトニン受容体作動薬「ロゼレム」という医薬品もありますが、不眠症の改善効果は非常に乏しいものです。

セロトニンと同様、要素還元的な思考によりメラトニンの単一因子による調整では、根本的な解決はできないと考えられます。

要素還元主義による単一病因論については、関連記事をご参照ください ↓

睡眠(骨休め)の重要性

成長ホルモン(growth hormon:GH)

脳下垂体前葉のGH分泌細胞から分泌されるホルモンで、細胞分裂を促して新陳代謝を促進させます。

成長期には軟骨細胞の分裂を盛んにして骨格を成長させたり、またタンパク質合成を促して筋肉を発達させる働きがあります。

一般的に深い眠りはノンレム睡眠と呼ばれ、眠り始めて1時間以内に最も深い睡眠へ入ります。このタイミングで成長ホルモンが最も多く分泌されます。

糖質、脂質、タンパク質の代謝を促して、血糖値を一定に保ちながら、体内の細胞を修復して、新しい細胞への入れ替え(新陳代謝)を行います。

ミトコンドリアの内呼吸によるエネルギー代謝により、エネルギー(ATP)が産生され、私たちの体は新陳代謝により修復され、恒常性が維持されています。

ミトコンドリアでの内呼吸によるエネルギー代謝については、関連記事をご参照ください ↓

睡眠の重要性

夜に明るい光を浴びることは、体内時計の針を遅らせ、メラトニンの分泌を低下させる原因になります。

パソコンやスマホなどからでるブルーライト(青色光)は特に注意が必要です。

メラトニン分泌低下は、成長ホルモンの分泌抑制による新陳代謝の低下だけでなく、セロトニンの分泌低下にもつながります。

自律神経のバランスが乱れ、ストレスに弱くなり、コルチゾールの分泌を増加させてしまいます。

メラトニンの作用は睡眠だけでなく、抗酸化作用やインスリン分泌抑制などもあることがわかっています。

メラトニンの分泌は、セロトニンやコルチゾール・成長ホルモンとの相互関係を考えれば、インスリン抵抗性や肥満の改善につながり、酸化ストレスを低下させて慢性炎症を改善します。

メラトニンがしっかり分泌されて良質な睡眠をとることは、様々な生活習慣病の改善につながります。

骨休めの役割

私たちが睡眠をとる大切な理由の1つに「骨休め」があります。

私たちは立位や座位でいる際、重力に逆らって体を維持し続けるために、筋肉や骨に常に負荷がかかっています。

じっと座っているだけでも、体の筋肉は常に働き続けているのです。

横になって骨休めをすることで、筋骨格を重力から解放して、ミトコンドリアのエネルギー代謝により新陳代謝を促進することができます。

筋肉・筋膜が疲労硬直して、テンセグリティー構造が崩れて柔軟に連動しなくなると、重力エネルギーの影響をさらに大きく受けるようになり、疲労しやすくなってしまいます。

人体の筋骨格のテンセグリティ―については、関連記事をご参照ください ↓

また、体幹の形状を支えて姿勢を維持するために、腹筋や横隔膜、肋間筋などの呼吸筋も働いています。

呼吸筋は、呼吸以外に抗重力筋としての役割を持ち合わせています。

呼吸筋が硬くなって動きが悪くなると、呼吸運動が浅くなって、ミトコンドリアの内呼吸によるエネルギー代謝が低下して、新陳代謝の低下につながっていきます。

呼吸については、関連記事をご参照ください ↓

活動と休息のリズム

夜眠れない睡眠障害が続くと、どうやって眠るかだけを考えてしまいます。

しかし、私たちの体は、日中は交感神経が優位となって活動し、夜間に副交感神経が優位となって休息するリズムが大切です。

地球の自転のリズムと合わせて、太陽光を浴びることで、セロトニン神経が活性化されて、自律神経のバランスを整えて、ストレスに対する耐性を備えて、精神的にも安定して活動ができるようになります。

またそれが夜間のメラトニンの分泌を増加させて、睡眠を促して新陳代謝により体のリモデリングを行い恒常性を維持することにつながっています。

ズレてきた体内時計のリズムを調整することが重要となります。

日中に外でリズムよくウォーキングを20~30程度行ったり、深くゆったりとしたリズムで腹式呼吸を行うことで、セロトニンの分泌を促して、セロトニン神経が活性化されることがわかっています。

腹式呼吸は、横隔膜の大きな上下運動により、腹腔内の臓器の動きや血液循環をよくして、自律神経のバランスを整え、副交感神経を活性化させる働きがあります。

吐く息に意識をおいて、深くゆったりとしたリズムで腹式呼吸を繰り返すことで、セロトニンの分泌が増加することがわかっています。

マインドフルネス(瞑想)により、気分がスッキリして精神が安定するのは、このためだと思われます。

オキシトシン

視床下部で合成され、下垂体後葉から分泌されるホルモンであり、9個のアミノ酸からなるペプチドホルモンです。脳の疲れを癒やし、気分を安定させ、人に対する信頼感を高めて、心地よい幸福感をもたらすなどの働きがあります。

オキシトシンは脳のストレス中枢を直接抑制し、ストレス反応が起こるのを防いで、コルチゾールの分泌を抑制します。

オキシトシンは、ストレスによりセロトニン神経が抑制されるのを防いでくれます(セロトニン神経にはオキシトシンの受容体があることがわかっています)。

人や動物などとの触れ合い、スキンシップによる肌の触れ合いや、楽しい会話や家族との団らんなど、「人や社会とのつながり」がオキシトシンの分泌を増加させます。

それがセロトニン神経の活性化につながり、ストレス反応を抑えてくれているのです。

人や社会とのつながりと自律神経の関係については、関連記事をご参照ください ↓

まとめ

私たちは、体内時計のリズムによって、自律神経の活動やホルモン分泌が行われ、血圧や脈拍などの循環機能や睡眠・食事などの概日リズムが調整されています。

この体内時計のリズムは、メラトニンの分泌によって調整され、セロトニンの働きも大きく関係しています。

太陽光を浴びて規則正しく生活することで、メラトニンの分泌する時間や量が調整され、私たちの体内時計のリズムが補正されています。

セロトニンが十分に分泌されてセロトニン神経が活性化されていると、ストレスに対する耐性をつくることができます。

人や動物などとの触れ合い、スキンシップによる肌の触れ合い、楽しい会話や家族との団らんなど、「人や社会とのつながり」がオキシトシンの分泌を増加させます。それがセロトニン神経を活性化して、ストレス反応を抑えてくれています。

メラトニンがしっかり分泌されて良質な睡眠をとることは、ミトコンドリアの内呼吸によるエネルギー代謝を促進し、インスリン抵抗性の改善や酸化ストレスを抑えて慢性炎症を改善し、様々な生活習慣病の改善につながります。